📘 Mandanten-Wiki – Suche

Finde schnell Antworten und Erklärartikel. Nutze Suche, Kategorie-Filter und Sortierung.

§ 15a EStG – VERLUSTVERRECHNUNG BEI KOMMANDITISTEN

WIKI: § 15a EStG – VERLUSTVERRECHNUNG BEI KOMMANDITISTEN

Wann Verluste steuerlich nutzbar sind – und wann nicht.

Kurzfazit

- § 15a EStG beschränkt die Verlustverrechnung für Kommanditisten.

- Verluste dürfen nur bis zur Höhe der Haftungssumme + Einlage verrechnet werden.

- Darüber hinausgehende Verluste = verrechenbare Verluste → spätere Nutzung möglich.

💡 Zur schnellen Berechnung nutze den

§ 15a EStG-Rechner.

Grundprinzip

- Haftung: Kommanditist haftet nur mit Einlage + Hafteinlage.

- Steuerlich: Verluste können nur mit steuerlich „haftendem Kapital“ verrechnet werden.

- Geht das Kapitalkonto ins Minus → Verluste „gesperrt“ (§ 15a EStG).

Praxis-Beispiele

Beispiel 1: Einlage gedeckt

Einlage 10.000 € – Verlustanteil 8.000 € → voll verrechenbar.

Beispiel 2: Über Einlage hinaus

Einlage 10.000 € – Verlustanteil 15.000 € → 10.000 € sofort nutzbar, 5.000 € gesperrt.

Beispiel 3: Spätere Nutzung

Die „gesperrten“ 5.000 € können genutzt werden, sobald das Kapitalkonto durch Gewinne wieder positiv wird.

Checkliste für Kommanditisten

👉 Mit dem § 15a EStG-Rechner kannst du sofort berechnen,

welcher Teil deines Verlustes nutzbar ist und welcher gesperrt bleibt.

Typische Fehler

- Verluste sofort angesetzt, obwohl Kapitalkonto ins Minus geht.

- Keine Trennung von nutzbaren und gesperrten Verlusten in der Erklärung.

- Fehlende Dokumentation der Haftsumme → Probleme bei BP.

FAQ zu § 15a EStG

Gilt § 15a nur für Kommanditisten?

Ja, betroffen sind Kommanditisten und ähnliche Gesellschafter (z. B. bei GmbH & Co. KG). Vollhaftende Gesellschafter nicht.

Was sind „verrechenbare Verluste“?

Das sind Verluste, die gesperrt sind, aber steuerlich vorgemerkt bleiben. Sie können später genutzt werden.

Wie lange kann ich die Verluste vortragen?

Unbegrenzt – bis sie durch künftige Gewinne „freigeschaltet“ werden.

§ 15a UStG – VORSTEUERBERICHTIGUNG BEI NUTZUNGSÄNDERUNG

WIKI: § 15a UStG – VORSTEUERBERICHTIGUNG BEI NUTZUNGSÄNDERUNG

Wann du bereits gezogene Vorsteuer anteilig zurückzahlen (oder zusätzlich ziehen) musst – inkl. Rechner-Hinweis.

Kurzfazit

- § 15a UStG korrigiert Vorsteuer, wenn sich die Nutzung eines WG später ändert (steuerpflichtig ↔ steuerfrei / unternehmerisch ↔ privat).

- Berichtigungszeitraum: 5 Jahre (bewegliche WG) / 10 Jahre (Grundstücke/Immobilien).

- Korrektur = ursprünglicher Vorsteuerbetrag × (Restlaufzeit / Gesamtzeitraum).

💡 Schnellrechner: § 15a UStG-Rechner – Berichtigungsbetrag in Sekunden ermitteln.

Wann greift § 15a UStG?

- Nutzungsänderung: z. B. Laptop/Auto erst 100 % betrieblich, später teilweise privat.

- Wechsel der Umsätze: von steuerpflichtig zu steuerfrei (oder umgekehrt).

- Veräußerung/Entnahme im Berichtigungszeitraum.

- Investitionen in Immobilien (Mietobjekte) mit geänderter Vermietung (steuerpflichtig ↔ steuerfrei).

Nicht relevant für Kleinunternehmer ohne Vorsteuerabzug.

Berichtigungszeiträume & Berechnung

| Wirtschaftsgut | Zeitraum | Jährlicher Korrekturschlüssel |

|---|---|---|

| Bewegliche WG (Maschinen, PKW, IT) | 5 Jahre | 1/5 der Vorsteuer p. a. |

| Grundstücke/Immobilien | 10 Jahre | 1/10 der Vorsteuer p. a. |

Formel (vereinfachte Logik): Berichtigung = Urspr. Vorsteuer × (verbleibende Jahre / Gesamtjahre) × Nutzungsänderungsquote.

Bei Teiländerungen (z. B. 60 % → 30 % unternehmerisch) wird nur die Differenzquote korrigiert (30 %-Punkte).

Praxis-Beispiele

Beispiel 1 – Laptop (5 Jahre)

Vorsteuer 380 €. Nach 2 Jahren nur noch halb betrieblich (100 % → 50 %).

Restjahre: 3 → 380 × (3/5) × 50 % = 114 € ans FA zurück.

Beispiel 2 – Vermietung (10 Jahre)

Sanierungsvorsteuer 19.000 €. Nach 4 Jahren Wechsel zu steuerfreier Vermietung.

Restjahre: 6 → 19.000 × (6/10) = 11.400 € zurück.

Beispiel 3 – Upgrade

Aus privat/steuerfrei wird steuerpflichtig: Gutschrift der Vorsteuer im Umfang der Restlaufzeit.

Checkliste: So gehst du vor

👉 Direkt rechnen mit dem § 15a UStG-Rechner – Ergebnis als Doku abspeichern.

Typische Fehler

- Berichtigung vergessen bei Wechsel der Vermietung (steuerpflichtig ↔ steuerfrei).

- Falscher Zeitraum (5 statt 10 Jahre oder umgekehrt).

- Keine Quoten-Doku bei gemischt genutzten WG.

- Veräußerung im Zeitraum ohne Restlaufzeit-Berechnung.

FAQ zu § 15a UStG

Gilt § 15a auch für geringwertige WG?

Ja, wenn sie dem Anlagevermögen zugeordnet sind und im Berichtigungszeitraum eine Nutzungsänderung eintritt.

Was, wenn ich Kleinunternehmer werde?

Wechsel zum Kleinunternehmer kann eine Berichtigung auslösen (kein Vorsteuerabzug mehr).

Wie dokumentiere ich die Quote?

Z. B. Fahrtenbuch, Raumaufteilung, Zeit-/Nutzungsnachweise, Mietverträge – prüffest ablegen.

§ 37b EStG – PAUSCHALBESTEUERUNG VON SACHZUWENDUNGEN

WIKI: § 37b EStG – PAUSCHALBESTEUERUNG VON SACHZUWENDUNGEN

Geschenke, Incentives & Events pauschal mit 30 % versteuern – so funktioniert’s.

Kurzfazit

- § 37b erlaubt, Sachzuwendungen an Kunden & Geschäftspartner (Abs. 1) sowie an Arbeitnehmer (Abs. 2) pauschal mit 30 % LSt zu besteuern.

- Vorteil: Empfänger hat keine Steuerlast; Arbeitgeber trägt die Pauschalsteuer.

- Grenze: bis 10.000 € je Empfänger/Jahr anwendbar; sonst keine Pauschalierung.

💡 Ideal für Präsente, Incentives, Events – aber Dokumentation ist Pflicht.

Begünstigte Zuwendungen

- Sachzuwendungen (Waren, Gutscheine i. S. d. Sachbezug, Einladungen zu Events/Restaurants, Reisen).

- Keine Pauschalierung für Geldleistungen (reine Barzahlungen).

- USt-Hinweis: Zuwendung kann eine unentgeltliche Wertabgabe sein → USt berücksichtigen.

Praxisbeispiele

Kundengeschenk

Weihnachtspaket (150 € netto) für Key Accounts → § 37b anwenden; Empfänger steuerfrei, AG trägt 30 % LSt (+ Soli/KiSt).

Incentive-Event

Top-Kunden zum Konzert eingeladen → pauschalieren nach § 37b; 10.000 €-Grenze je Empfänger im Blick.

Mitarbeiter-Incentive

Wochenendtrip fürs Sales-Team → Arbeitgeber kann Abs. 2 anwenden statt individuellen Arbeitslohns.

Beispielrechnungen: Kosten all-in

| Wert der Zuwendung (brutto) | Pauschalsteuer 30 % | Soli (5,5 %) | KiSt (9 %) | Gesamtkosten AG |

|---|---|---|---|---|

| 100 € | 30,00 € | 1,65 € | 2,70 € | 134,35 € |

| 500 € | 150,00 € | 8,25 € | 13,50 € | 671,75 € |

| 1.000 € | 300,00 € | 16,50 € | 27,00 € | 1.343,50 € |

💡 Angenommen: Kirchensteuerpflicht (9 %) liegt vor. Ohne KiSt sind die Gesamtkosten etwas niedriger.

Umsetzung & Wahlrecht

- Einheitliches Wahlrecht je Wirtschaftsjahr für alle gleichartigen Zuwendungen (kein „Cherry Picking“).

- Bemessungsgrundlage: Bruttowert inkl. USt (falls angefallen) + Nebenleistungen.

- Zusätzlich zur 30 % LSt kommen Soli und ggf. KiSt.

- Dokumentation: Empfängerkreis, Anlass, Werte; Nachweis für BP.

- Geschenkeabzugsverbot (35 € netto/Jahr) bei Betriebsausgaben beachten – § 37b ändert nicht die Abziehbarkeit.

Checkliste vor Anwendung von § 37b

FAQ

Gilt § 37b auch für Mitarbeiter?

Ja, Abs. 2 ermöglicht die Pauschalierung beim Arbeitslohn für Sachzuwendungen (z. B. Incentives).

Wie wirkt sich § 37b auf die SV aus?

Pauschalierte Zuwendungen sind regelmäßig SV-frei, da nicht dem individuellen Arbeitslohn zugerechnet.

Muss ich Kirchensteuer mit abführen?

Ja, falls kirchensteuerpflichtig – wird auf die 30 % LSt aufgeschlagen.

37b-Rechner

10 Steuerfallen für Onlinehändler

WIKI: 10 STEUERFALLEN FÜR ONLINEHÄNDLER – UND WIE DU SIE VERMEIDEST

Die größten Risiken im eCommerce – als Checkliste zum Abhaken.

Kurzfazit

- Onlinehandel = hohes Risiko für Steuerfallen (grenzüberschreitend, digital, Marktplätze).

- Die 10 häufigsten Fehler lassen sich mit klaren Prozessen vermeiden.

- Checkliste regelmäßig durchgehen → spart Ärger bei Betriebsprüfungen.

Die 10 Steuerfallen im Überblick

Tipp: Nutze für die Umsatzsteuerberechnung den OSS-Rechner.

Praxis-Tipps zur Vermeidung

✅ Prozesse

- Monatliches Steuer-Review.

- Verantwortlichkeiten klar festlegen (Shop, Buchhaltung, Steuerberater).

✅ Technik

- Shop/ERP mit richtigen Steuersätzen pro Land konfigurieren.

- Automatische VIES-Prüfung der USt-IdNr. einbauen.

✅ Dokumentation

- Alle Abfragen/Nachweise digital archivieren.

- Checkliste quartalsweise abhaken.

Top 5 Quick Wins – sofort umsetzbar

✅ OSS anmelden

Wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten ist → sofort im BZSt-Portal registrieren.

📄 Rechnungen prüfen

Pflichtangaben + Reverse-Charge-/Steuerfrei-Hinweise ergänzen.

🔍 VIES-Check

Alle USt-IdNrn. von B2B-Kunden prüfen & Nachweise speichern.

🌍 Steuersätze kontrollieren

Shop-System für die wichtigsten EU-Länder korrekt einstellen (DE 19 %, NL 21 %, FR 20 % …).

📦 Doku vorbereiten

Alle Versand- & Rechnungsnachweise zentral ablegen → ready für Betriebsprüfung.

Mit diesen 5 Schritten reduzierst du sofort das Risiko teurer Fehler.

FAQ: häufige Fragen

Kann ich die Steuerfallen komplett vermeiden?

Fehler können passieren – aber mit Checklisten & klaren Prozessen lässt sich das Risiko stark reduzieren.

Muss ich OSS nutzen?

Ja, wenn die 10.000 €-Schwelle überschritten wird und du B2C-Umsätze in mehrere EU-Länder hast.

Reicht es, wenn mein Steuerberater das prüft?

Dein Steuerberater braucht saubere Daten & Belege. Prozesse im Unternehmen sind die Grundlage.

Abfindungen & Fünftelregelung

Abfindungen & Fünftelregelung

Abfindungen entstehen häufig bei Kündigungen oder Aufhebungsverträgen.

Sie sind grundsätzlich steuerpflichtig, können aber durch die Fünftelregelung steuerlich begünstigt werden.

Ziel: die Progressionswirkung einer einmaligen Zahlung abzumildern.

1. Steuerliche Behandlung von Abfindungen

- Abfindungen zählen zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 34 EStG).

- Sie sind lohnsteuerpflichtig, aber in der Regel sozialversicherungsfrei – vorausgesetzt, die Zahlung erfolgt wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

- Eine begünstigte Auszahlung muss grundsätzlich zusammengeballt erfolgen (in einem Kalenderjahr).

2. Die Fünftelregelung

- Die Abfindung wird rechnerisch in fünf Teile aufgeteilt.

- Nur ein Fünftel wird dem Jahreseinkommen zugerechnet → Steuerberechnung.

- Die Steuer wird anschließend mit und ohne Abfindung verglichen – die Differenz × 5 ergibt die Steuerlast.

- Dadurch sinkt die Progression, insbesondere bei hohen Einmalzahlungen.

3. Voraussetzungen für die Begünstigung

- Abfindung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung / Aufhebungsvertrag).

- Zusammenballung der Einkünfte: Auszahlung überwiegend in einem Kalenderjahr.

- Keine Anwendung, wenn Abfindung auf mehrere Jahre verteilt wird (Ausnahme: kleine Restzahlungen).

4. Beispielrechnung

Arbeitnehmer erhält im Jahr 2025 ein reguläres Einkommen von 40.000 € und eine Abfindung von 50.000 €.

- Normale Besteuerung: Steuer auf 90.000 € Einkommen.

- Mit Fünftelregelung: Steuer auf 40.000 € + 10.000 € (= 1/5 der Abfindung).

Differenz zur Steuer ohne Abfindung wird ×5 gerechnet. - Ergebnis: Die Steuerlast auf die Abfindung sinkt deutlich.

5. Tipps & Hinweise

- Auszahlungszeitpunkt sorgfältig planen – Verschiebung ins Folgejahr kann Steuern sparen.

- Weitere Einmalzahlungen (z. B. Boni) besser in andere Jahre legen.

- Abfindung ggf. in eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) einzahlen → steuerlich vorteilhaft.

- Bei sehr niedrigem Einkommen im Abfindungsjahr kann die Fünftelregelung weniger vorteilhaft sein.

- Steuerberater einbinden, um die optimale Gestaltung individuell zu prüfen.

Abfindungen – schnelle Orientierung

- Abfindungen steuerpflichtig, aber meist sozialversicherungsfrei

- Fünftelregelung mildert Progressionseffekt

- Wichtig: Auszahlung in einem Jahr („Zusammenballung“)

- Gestaltung über bAV oder Terminverschiebung prüfen

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.

Gestaltungsmöglichkeiten sollten frühzeitig geprüft werden.

Altersvorsorge in Deutschland

Altersvorsorge – welche Wege gibt es?

Die Altersvorsorge in Deutschland beruht auf dem 3-Säulen-Modell:

gesetzliche Rente, private Vorsorge und betriebliche Vorsorge.

Je nach Modell gibt es staatliche Förderung und steuerliche Vorteile.

1) Gesetzliche Rente

- Pflicht für Arbeitnehmer – Umlageverfahren (aktuelle Beitragszahler finanzieren aktuelle Rentner).

- Höhe richtet sich nach Entgeltpunkten (Beiträge × Jahre × Durchschnittseinkommen).

- Risiko: Demografie → weniger Beitragszahler, mehr Rentner.

2) Private Vorsorge

- Riester-Rente: Staatliche Zulagen + Steuerersparnis, aber komplex & oft geringe Rendite.

- Rürup-Rente (Basisrente): hohe steuerliche Absetzbarkeit, v. a. für Selbstständige interessant.

- Private Rentenversicherung / Fonds: flexible Anlage, keine staatliche Förderung, aber volle Kontrolle.

3) Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

- Arbeitgeber bietet Modelle wie Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds.

- Steuer- & Sozialabgabenfreiheit der Beiträge bis zu bestimmten Höchstgrenzen.

- Seit 2019 Pflicht-Arbeitgeberzuschuss (i. d. R. 15 %).

4) Vergleich auf einen Blick

- Riester: gut für Familien mit Kindern (hohe Zulagen), aber unflexibel.

- Rürup: ideal für Selbstständige/Freiberufler mit hohem Einkommen.

- bAV: Vorteil durch Steuer- & Sozialabgabenersparnis, Bindung an Arbeitgeber beachten.

- Private Fonds/Sparpläne: flexibel, oft höhere Renditechancen, aber keine Förderung.

5) Tipps für die Praxis

- Früh beginnen: Zinseszins wirkt über Jahrzehnte.

- Kombination wählen: staatliche Förderung + flexible Anlagen.

- Steuerliche Vorteile prüfen: v. a. Rürup (Basisrente) kann Einkommensteuer deutlich senken.

Altersvorsorgeaufwendungen

Altersvorsorgeaufwendungen

Altersvorsorgeaufwendungen sind Beiträge zur Absicherung im Alter.

Dazu gehören die gesetzliche Rentenversicherung, die Rürup- (Basisrente) und Riester-Rente.

Sie sind steuerlich begünstigt – die spätere Auszahlung unterliegt jedoch der Besteuerung

(nachgelagerte Besteuerung).

1. Gesetzliche Rentenversicherung

- Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

- Ab 2025: 100 % der Beiträge steuerlich abzugsfähig.

- Beiträge zählen zur sogenannten Basisversorgung.

- Spätere Rentenzahlungen → steuerpflichtig (Besteuerungsanteil abhängig vom Rentenbeginn).

2. Rürup-Rente (Basisrente)

- Besonders geeignet für Selbstständige, Freiberufler & Gutverdiener.

- Sehr hohe steuerliche Förderung:

– Ab 2025 sind 100 % der Beiträge absetzbar.

– Maximal abzugsfähiger Beitrag 2025: ca. 27.500 € pro Person (Verheiratete: ca. 55.000 €). - Beiträge mindern direkt das zu versteuernde Einkommen → oft spürbare Steuerersparnis.

- Auszahlung nur als lebenslange Rente, kein Kapitalwahlrecht.

- Besteuerung in der Rentenphase: nachgelagert, Anteil steigt bis 2040 auf 100 %.

3. Riester-Rente

- Förderung durch Zulagen (175 € Grundzulage + Kinderzulagen).

- Zusätzlich Sonderausgabenabzug bis max. 2.100 €.

- Geeignet vor allem für Familien mit Kindern und Arbeitnehmer in der GKV.

- Auszahlungen → steuerpflichtig (nachgelagerte Besteuerung), bis zu 30 % Kapitalentnahme möglich.

4. Steuerliche Aspekte

- Beiträge: senken die Steuerlast (Sonderausgaben).

- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung (Renten voll steuerpflichtig ab 2040).

- Die Steuerersparnis in der Einzahlungsphase kann erheblich sein, insbesondere bei hohen Einkommen.

- Strategisch nutzen: Beiträge in guten Jahren (hohes Einkommen, hohe Steuerprogression) besonders vorteilhaft.

5. Tipps & Hinweise

- Rürup eignet sich zur Steueroptimierung – vor allem für Selbstständige.

- Riester lohnt sich häufig bei Kindern und geringeren Einkommen.

- Auszahlungsphase bedenken: Renten sind steuerpflichtig, Freibeträge prüfen.

- Eine Kombination mit betrieblicher Altersvorsorge kann sinnvoll sein.

Altersvorsorgeaufwendungen – schnelle Orientierung

- Gesetzliche Rente: Pflichtbeiträge, steuerlich absetzbar

- Rürup-Rente: bis 27.500 € p.a. (ab 2025) voll absetzbar

- Riester-Rente: Zulagen + bis 2.100 € Sonderausgabenabzug

- Auszahlungen: nachgelagerte Besteuerung

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.

Besonders die Steuerersparnis durch Rürup sollte individuell berechnet werden.

Arbeitsmittel

💻 Arbeitsmittel & Computer (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG)

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

Arbeitsmittel sind Gegenstände, die unmittelbar der beruflichen Tätigkeit dienen (z. B. Laptop, Monitor, Fachliteratur, Werkzeug). Bei Arbeitnehmer:innen sind sie als Werbungskosten abziehbar, bei Selbstständigen als Betriebsausgaben.

§ 6 Abs. 2 EStG (GWG)

AfA/ND: amtliche AfA-Tabellen

Abzug nur, soweit berufliche Nutzung vorliegt. Private Nutzung → anteilige Kürzung (Ausnahme: untergeordnet < 10 % privat → i. d. R. voller Abzug).

| Fall | Behandlung | Praxis |

|---|---|---|

| Kleinteile (geringfügig, z. B. Maus, Tasche) | Sofort | Beleg sammeln, direkt als Werbungskosten |

| GWG bis 800 € netto (952 € brutto) | Sofortabschreibung | Einzeln nutzbar & zuordenbar; keine AfA nötig |

| Sammlung/Pool (z. B. Set aus Monitor+Dock) | Einzelfall | Wenn nur zusammen nutzbar → ggf. einheitliches WG (GWG-Prüfung) |

| Anschaffung > 952 € brutto | AfA über ND | Zerlegung auf Nutzungsdauer (z. B. 3–5 Jahre) |

Für Arbeitnehmer:innen gilt die GWG-Logik analog; maßgeblich ist der berufliche Nutzungsanteil.

Für Computerhardware & -software wird in der Praxis häufig eine kurze Nutzungsdauer (i. d. R. 1 Jahr) angesetzt. Dadurch ist ein voller Aufwand im Anschaffungsjahr möglich (zeitanteilig bei Erwerb im laufenden Jahr).

| Gegenstand | Typische ND | Behandlung |

|---|---|---|

| Laptop/PC, Tablet | ≈ 1 Jahr | Voller Abzug im Jahr |

| Software-Lizenzen (Abo) | vertragsabhängig | laufender Aufwand |

| Monitore, Docking, Drucker | 2–5 Jahre | AfA oder GWG je nach Preis |

Bei gemischter Nutzung: Aufteilung nach plausibler Quote (z. B. 70 % beruflich / 30 % privat).

| Beruflicher Anteil | Abzug | Hinweis |

|---|---|---|

| ≥ 90 % beruflich (private Nutzung untergeordnet) | 100 % | Voller Ansatz zulässig |

| 10–90 % beruflich | anteilig | Quote dokumentieren (Nutzungsprotokoll/Begründung) |

| < 10 % beruflich | kein Abzug | Überwiegend privat → nicht abzugsfähig |

Praxis: Eine konservative, nachvollziehbare Schätzung genügt – ideal mit kurzer schriftlicher Begründung.

- Überlassener Firmen-Laptop/Handy: regelmäßig steuerfrei (private Mitbenutzung erlaubt; § 3 Nr. 45 EStG).

- Erstattung eigener Aufwendungen: mindert Werbungskosten; ggf. Pauschalversteuerung möglich (z. B. Internetzuschuss).

- Raten-/Leasingmodelle: bei Arbeitnehmer:innen meist unerheblich → entscheidend ist beruflicher Nutzungsanteil.

Wenn der Arbeitgeber die Ausstattung stellt, entfällt beim Arbeitnehmer der eigene Werbungskostenabzug.

| Fall | Wert | Abzug | Bewertung |

|---|---|---|---|

| Laptop 1.200 € brutto, 80 % beruflich, Kauf im März | 1.200 € | 80 % → 960 €; bei ND 1 Jahr: voller Abzug im Anschaffungsjahr (zeitanteilig möglich) | OK |

| Monitor 300 € brutto, 100 % beruflich | 300 € | GWG → Sofortabzug 300 € | OK |

| Drucker 600 € brutto, 60 % beruflich | 600 € | Anteilig 360 €; je nach ND Sofort (GWG) oder AfA | anteilig |

| Privates iPad, 20 % beruflich genutzt | 800 € | Nur 20 % ansetzbar (160 €) | geringer Anteil |

| Firmenlaptop gestellt (auch privat erlaubt) | — | Kein Werbungskostenabzug; Nutzung steuerfrei | Steuerfrei |

Belege sammeln, Nutzungsquote kurz begründen, ggf. ND dokumentieren (Rechnungsdatum, Inbetriebnahme).

- 🔹 Rechnung & Zahlung nachweisbar (Datum, Betrag, Gerät).

- 🔹 Beruflichen Nutzungsanteil schätzen & kurz dokumentieren.

- 🔹 GWG-Prüfung (≤ 952 € brutto) – sonst AfA/Nutzungsdauer.

- 🔹 Arbeitgebererstattung? → Dann kein/verminderter Abzug.

- 🔹 Bei PC/Software: kurze ND (≈ 1 Jahr) möglich → voller Ansatz.

| Aussage | Ergebnis |

|---|---|

| GWG bis 800 € netto / 952 € brutto | Sofortabzug |

| Computer/Software | i. d. R. voller Abzug im Jahr |

| Gemischte Nutzung | anteilig nach Quote |

| Arbeitgeber stellt Gerät | Nutzung steuerfrei, kein eigener Abzug |

Praxis: Erst GWG/Sonderregel prüfen, dann Quote festlegen, abschließend Belege ablegen – fertig.

Arbeitszeit & Überstunden

Arbeitszeit & Überstunden

Die Arbeitszeit ist im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt.

Überstunden entstehen, wenn ein Arbeitnehmer mehr arbeitet als im Arbeitsvertrag vereinbart.

Wichtig sind die gesetzlichen Grenzen, die Vergütung und der Ausgleich.

1. Gesetzliche Regelungen

- Regulär max. 8 Stunden pro Tag.

- Ausnahme: bis zu 10 Stunden, wenn innerhalb von 6 Monaten ein Ausgleich erfolgt.

- Ruhezeit: Mindestens 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen.

- Sonntagsarbeit: Grundsätzlich verboten, nur mit Ausnahmen.

2. Überstunden

- Überstunden sind Mehrarbeit über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus.

- Nur zulässig, wenn angeordnet, gebilligt oder geduldet vom Arbeitgeber.

- Häufig durch Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt.

3. Vergütung & Ausgleich

- Überstunden sind grundsätzlich vergütungspflichtig, sofern nichts anderes vereinbart.

- Statt Bezahlung kann Freizeitausgleich erfolgen.

- Regelungen im Arbeitsvertrag sind entscheidend:

Klauseln wie „Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten“ sind nur begrenzt zulässig. - Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können Sonderregelungen enthalten.

4. Nachweis & Dokumentation

- Arbeitnehmer sollten Überstunden dokumentieren (Zeiterfassung, Stundenzettel).

- Seit EuGH-Urteil 2019: Arbeitgeber müssen ein objektives Zeiterfassungssystem bereitstellen.

- Bei Streitfällen trägt der Arbeitnehmer die Beweislast für geleistete Überstunden.

5. Tipps & Hinweise

- Arbeitsvertrag prüfen: Sind Überstunden geregelt?

- Dokumentation ist entscheidend für die Anerkennung.

- Gesetzliche Höchstgrenzen beachten (Gesundheitsschutz).

- Bei leitenden Angestellten können abweichende Regeln gelten.

Arbeitszeit & Überstunden – schnelle Orientierung

- Max. 8 Std./Tag, ausnahmsweise 10 Std. mit Ausgleich

- Überstunden: nur mit Zustimmung des Arbeitgebers

- Ausgleich: Bezahlung oder Freizeit

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Verträge und Tarifvereinbarungen können abweichen.

Außergewöhnliche Belastungen

|

ℹ️

Wichtiger Hinweis:

Dieses Wiki dient der allgemeinen Orientierung. Es ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Einschätzung sprich uns jederzeit direkt an. WIKI: Außergewöhnliche Belastungen & PflegepauschbetragVerstehe schnell, welche Kosten du steuerlich geltend machen kannst – von Pflege über Krankheit bis Behinderung.

Steuertipp:

Sammle Rechnungen und Zahlungsnachweise sortiert nach Themen (Krankheit, Pflege, Behinderung).

Wichtig: Kein Nachweis von Einzelkosten nötig – reiner Pauschbetrag.

Voraussetzungen:

Steuertipp:

Wenn du wenig Belege hast, ist der Pauschbetrag fast immer die bessere Wahl.

🧮 Mini-Rechner: Was bringt dir der Pflegepauschbetrag?

Pflegepauschbetrag: 0 €

Geschätzte Steuerersparnis: 0 € Abzugsfähig sind z. B.:

Achtung:

Hier gilt deine persönliche „zumutbare Belastung“. Erst darüber wirkt es steuermindernd.

Pauschbetrag je nach GdB:

Merkzeichen:

Steuertipp:

Pauschbetrag + Fahrtkosten + Pflege können gleichzeitig wirken.

Rechnungen immer überweisen – Barzahlung wird nicht anerkannt.

Maximal 11.604 € jährlich, wenn:

Achtung: Unterhalt in bar ohne Nachweis → fast immer verloren.

Abzugsfähig, wenn der Nachlass nicht ausreicht:

📞

Noch Fragen oder unsicher?

Wir unterstützen dich gerne persönlich – schnell, verständlich und pragmatisch. |

Baulohn

🏗️ Baulohn & Abrechnung im Baulohn

Baulohn ist eine Spezialdisziplin mit eigenen Spielregeln: witterungsbedingte Ausfälle,

Saison-KUG, SOKA-Bau, SEG-Zuschläge & Tarifbindung. Hier findest du das Wichtigste – klar, praxisnah

und im Marcus-Style.

Lohn

Zeiten

Saison

Meldungen

Tarif & Recht

- Witterung & Saison: Ausfälle, Saison-KUG, Mehraufwands- & Zuschuss-Wintergeld

- SOKA-Bau/ULAK: Urlaubsverfahren, Umlagen, Monats-/Jahresmeldungen

- SEG-Zuschläge: Schmutz, Erschwernis, Gefahr; plus Nacht/Sonntag/Feiertag

- Tarifbindung: BRTV/VTV, Mindestlöhne, Branchenzuschläge

- Volatile Zeiten: Baustellen, Wettereinfluss, wechselnde Einsatzorte

Tipp: Baulohn wie „Standardlohn“ zu behandeln, führt fast sicher zu Nachzahlungen.

Grundlage

- Stundenlohn (tariflich/vertraglich, Qualifikation beachten)

- Überstunden (typisch 25 %/50 % – je Tarif)

- Nacht-/Sonntag-/Feiertagszuschläge

- SEG-Zulagen (Schmutz/Erschwernis/Gefahr)

- Auslösung/Wegezeiten je nach Tarif/Projekt

Saison & Ausfall

- Schlechtwetterzeit → Saison-KUG

- Mehraufwands-Wintergeld (MWG)

- Zuschuss-Wintergeld (ZWG)

- Witterungsbedingte Kurzarbeit (Dokumentation wichtig)

Zuschläge sind teils steuer-/sv-frei (Grenzen/Zeiträume beachten). Tariftext & Gesetz prüfen!

Monatsprozess

- Leistungsnachweise/Stundenzettel einsammeln (inkl. Wetter/Ausfall-Codes)

- Erfassung: Grundstunden, ÜSt, Zuschläge, Wege/Auslösung

- Schlechtwettertage kennzeichnen → Saison-KUG Unterlagen vorbereiten

- SOKA-Bau-Meldung (Brutto, Urlaub, Umlagen)

- Lohnabrechnung erstellen, Zahlungen, Reports an Bauleitung

Systeme

Spezialisierte Baulohn-Software (z. B. DATEV Baulohn) mit Schnittstellen zu SOKA-Bau & Agentur für Arbeit bewährt.

- SOKA-Bau/ULAK: Monats-/Jahresmeldungen, Umlagen, Urlaubsstand

- Agentur für Arbeit: Saison-KUG, MWG, ZWG (Fristen + Nachweise!)

- Sozialversicherung: DEÜV-Meldungen, Beitragsnachweise, Krankenkassen

- BG Bau: Unfallversicherung/Umlage

Fristen im Blick behalten – Verspätungen kosten Zuschüsse und erzeugen Rückfragen.

- Witterungsbedingte Verschiebungen, flexible Wochenstunden

- Baustellenwechsel → Wegezeit/Auslösung nach Tarif prüfen

- Zeiterfassung mit klaren Codes (Normal, ÜSt, Nacht, SW-Tag)

Einheitliche Codes + Schulung der Vorarbeiter = weniger Rückfragen im Lohnlauf.

Check je Mitarbeiter: Gewerbezweig (Haupt/Neben), Region, Tätigkeit, Qualifikation.

Tarifliche Mindestlöhne und Branchenzuschläge regelmäßig abgleichen.

Fehlender Tarifabgleich ist eine der häufigsten Ursachen für Nachzahlungen in Prüfungen.

- Falsche/fehlende SOKA-Bau-Meldungen

- Unsaubere Zuordnung von Zuschlägen (steuer-/sv-frei vs. -pflichtig)

- Verspätete/fehlerhafte Saison-KUG-Anträge

- Nichtbeachtung von Mindestlöhnen/Tarifwechseln

- Zeiterfassung ohne Wetterschlüssel/Belege

Onboarding (Mitarbeiter)

- Arbeitsvertrag (Tarifbezug, Lohnart, Qualifikation)

- Steuer/Sozialversicherung, BG-Bau-Zuweisung

- Urlaubsstand/Überträge (SOKA-Bau)

- Baustellen-/Reise-/Auslösung-Regeln

Monatsabschluss

- Stunden & Codes prüfen (ÜSt/Nacht/SW)

- SOKA-Bau-Meldung & AfA-Unterlagen

- Abrechnung, Zahlungsdateien, Auswertungen

- Archiv & Fristenkalender aktualisieren

Fall: Bauarbeiter (Tariflohn 18,00 €/Std.) im Januar (5 Schlechtwettertage).

| Leistung | Berechnung | Betrag (€) |

|---|---|---|

| Grundlohn | 160 Std. × 18,00 | 2.880 |

| Überstunden (25 %) | 20 Std. × 22,50 | 450 |

| Nachtarbeit (15 %) | 10 Std. × 20,70 | 207 |

| Gesamtbrutto | 3.537 |

Ergebnis:

Gesamtbrutto: 3.537 €

– Abzüge (SV, LSt, etc.)

= Netto: ca. 2.200 €

Saison-KUG für 5 Ausfalltage wird über die Agentur für Arbeit abgewickelt

.

Hinweis: Zuschlags- und Steuerbehandlung je nach Tarif/Text variabel – immer den aktuellen Tarif prüfen.

- SOKA-Bau Pflicht? Im Bauhauptgewerbe grundsätzlich ja (ULAK-Verfahren).

- Wer bekommt Saison-KUG? Anspruch bei witterungs-/auftragsbedingten Ausfällen in der Schlechtwetterzeit.

- Zuschläge steuerfrei? Teilweise, mit Grenzen (u. a. Nacht/Sonntag/Feiertag). SEG je nach Ausgestaltung.

- Welche Unterlagen? Stundenzettel mit Codes, Wettervermerke, Baustellenlisten, Tarifnachweise.

Wir übernehmen SOKA-Bau-Meldungen, Saison-KUG-Prozesse, Tarifcheck & laufende Abrechnung – rechtssicher und fristgerecht.

Onboarding-Call vereinbaren & Muster-Stundenzettel erhalten.

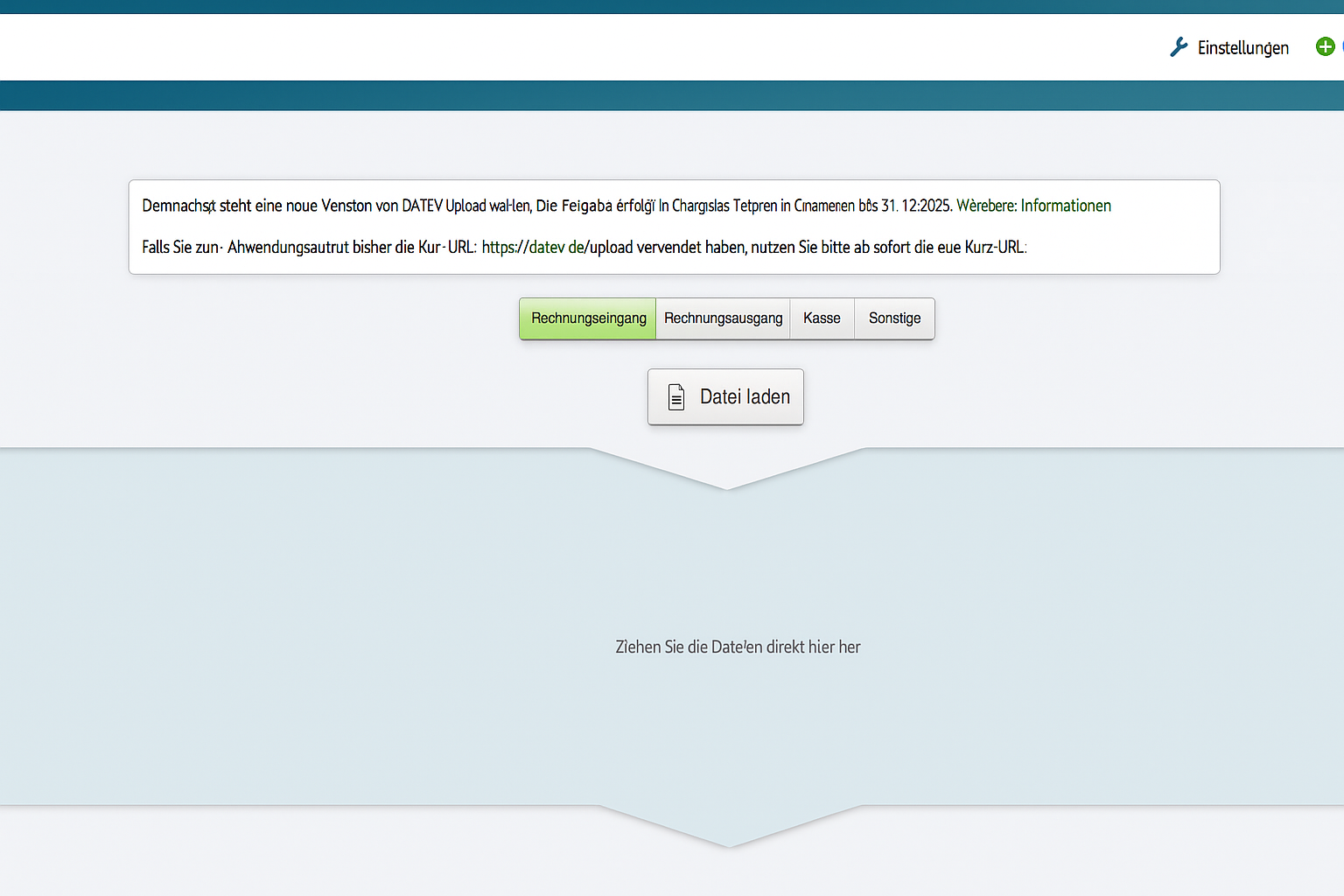

Belege per Mail zu Datev Unternehmen online hochladen

Belege per E-Mail in DATEV Unternehmen online hochladen

Belege können per E-Mail direkt in DATEV Unternehmen online hochgeladen werden. Dafür muss die Funktion „Upload Mail“ einmalig eingerichtet werden (dauert ca. 2 Minuten).

Upload Mail einrichten (einmalig)

In DATEV Unternehmen online: Belege → Einstellungen → Upload Mail.

Öffnen Sie „Upload Mail“ und klicken Sie auf „Jetzt einrichten“.

Tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, von der aus Sie später Belege senden, und klicken Sie auf „Bestätigungs-E-Mail senden“.

Öffnen Sie Ihr Postfach und klicken Sie auf den Bestätigungslink in der DATEV-Mail. Eventuell ist eine Anmeldung mit DATEV SmartLogin erforderlich.

Nach erfolgreicher Bestätigung erhalten Sie Ihre persönliche DATEV-Zieladresse. Speichern Sie diese am besten als Kontakt (z. B. „DATEV Belege Upload“).

Wenn mehrere Personen Belege senden sollen: zusätzliche Absenderadressen können später eingerichtet werden.

Belege per E-Mail senden

Nach der Einrichtung senden Sie Ihre Belege einfach an die DATEV-Zieladresse.

- Dateiformat: PDF oder TIF

- Max. Größe je Datei: 20 MB

- Maximal 50 Belege je E-Mail

- Empfehlung: 1 Beleg = 1 Datei

In den Einstellungen können Sie z. B. einen Belegtyp vorbelegen oder Benachrichtigungen nur bei Fehlern aktivieren.

Bitte Originalbelege weiterhin aufbewahren (gesetzliche Aufbewahrungspflichten).

Betriebsaufspaltung

Betriebsaufspaltung – kurz erklärt

Trennung von Vermögen (Besitzgesellschaft) und operativem Geschäft (Betrieb) – Chancen und Risiken im Überblick.

Quick-Check: Liegt (oder droht) eine Betriebsaufspaltung?

Betriebsaufspaltung – Absicherung

WIKI: Betriebsaufspaltung – Absicherung & Praxisfälle

Vermeide ungewollte Steuerfallen: Wann Betriebsaufspaltungen enden, welche Folgen drohen – und wie du Strukturen rechtssicher absicherst.

Warum Absicherung wichtig ist

- Eine Betriebsaufspaltung endet, wenn personelle oder sachliche Verflechtung wegfallen.

- Folge: Betriebsaufgabe, Aufdeckung aller stillen Reserven (§ 16 EStG).

- Oft entsteht ein dry income → Steuer, aber keine Liquidität.

- Die Gefahr entsteht häufig durch Erbfälle, Volljährigkeit, Anteilsverkäufe, Grundstücksverkäufe, Mietvertragsänderungen.

💡 Absicherung lohnt sich IMMER, wenn wesentliche Werte im Besitzunternehmen stecken.

Die 6 wichtigsten Absicherungsstrategien

1️⃣ Gewerbliche Prägung oder originär gewerbliche Tätigkeit

- Besitzgesellschaft wird gewerblich geprägt (GmbH als Komplementärin + Geschäftsführung).

- Oder Aufbau einer eigenen gewerblichen Tätigkeit („Substanzanreicherung“).

- Vorteil: Wegfall der Betriebsaufspaltung führt nicht zur Betriebsaufgabe.

2️⃣ Formwechsel der Besitzgesellschaft in eine GmbH

- PropCo-KG → PropCo-GmbH (steuerlich nach UmwStG möglich).

- Kapitalgesellschaft erzielt automatisch gewerbliche Einkünfte.

- 7-jährige Sperrfrist beachten.

3️⃣ Einbringung der PropCo-Anteile in die OpCo

- Besitzanteile → Betriebsgesellschaft (Buchwert nach § 20 UmwStG möglich).

- Personelle Entflechtung wird praktisch ausgeschlossen.

- Achtung bei: Grunderwerbsteuer (bei Grundstücken).

4️⃣ Einheitsbetriebsaufspaltung herstellen

- OpCo-Anteile werden in die PropCo eingebracht.

- Besitzgesellschaft hält 100 % der Betriebsgesellschaft.

- Sperrfristen: 3 Jahre + 7 Jahre.

5️⃣ Erbfolge aktiv gestalten

- Vermeidung von Entflechtung durch geteilte Nachfolge (z. B. Kind A = PropCo, Kind B = OpCo).

- Wiesbadener Modell + Berliner Testament → besonders risikoreich.

- Empfehlung: gleiche Erbfolge oder Holdinglösung.

6️⃣ Betriebsverpachtung im Ganzen nutzen

- Bei Wegfall der Aufspaltung kann das Verpächterwahlrecht wieder aufleben.

- Erlaubt Steueraufschub trotz Entfall der Verflechtungen.

- Bei Volljährigkeit des Kindes → Billigkeitsantrag möglich.

Praxisfälle

Fall 1: Volljährigkeit des Kindes

Minderjährige Kinder + Eltern → Stimmrechte werden addiert.

Mit 18 entfällt die Addition → personelle Verflechtung endet.

Empfehlung: Einheitsbetriebsaufspaltung oder Formwechsel.

Fall 2: Anteilskauf durch Investor

B verkauft 20 % seiner Anteile → Durchsetzungsmacht verliert sich.

Empfehlung: vorher gewerbliche Prägung oder Struktur über Holdings.

Fall 3: Verkauf der einzigen wesentlichen Betriebsgrundlage

Grundstück wird veräußert → sachliche Verflechtung endet.

Empfehlung: erst neue wesentliche Betriebsgrundlage schaffen oder Formwechsel.

Fall 4: Todesfall & Berliner Testament

Beim erstversterbenden Ehepartner unkritisch – beim Überlebenden entsteht plötzlich eine Aufspaltung.

Empfehlung: Testament prüfen & evtl. Holdingstruktur.

Fall 5: Insolvenz der OpCo

Insolvenz → personelle Verflechtung weg → Betriebsaufgabe.

Empfehlung: gewerbliche Prägung oder Einheits-Struktur vorher herstellen.

Checkliste für die Kanzlei

- ✔ Besteht eine Personengruppe mit >50 % Durchsetzungsmacht?

- ✔ Ist eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen?

- ✔ Drohen Erbfälle, Anteilsverkäufe, Volljährigkeit?

- ✔ Existieren Sperrfristen (3 / 7 Jahre)?

- ✔ Sollte die Struktur „sicher gemacht“ werden?

💡 Bei Immobilien in der PropCo immer alle Strukturszenarien durchspielen.

Bewirtungskosten & Geschenke & Betriebsveranstaltungen

🍽️ Bewirtungskosten, Geschenke & Betriebsveranstaltungen

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

Unternehmer:innen können Bewirtungskosten, Geschenke an Geschäftsfreunde und Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen steuerlich geltend machen – jeweils mit speziellen Voraussetzungen und Grenzen. Das Finanzamt prüft hier besonders genau; saubere Belege sind entscheidend.

§ 37b EStG (30 % Pausch.)

Betriebsveranstaltungen: 110 € pro Kopf

- Geschäftspartner: 70 % der angemessenen Bewirtungskosten sind als Betriebsausgaben abziehbar; 30 % gelten als nicht abziehbar.

- Mitarbeiter:innen (betrieblich): 100 % abziehbar (z. B. Teamessen, interne Besprechung mit Mahlzeit).

- Belegpflicht: Datum, Ort, Anlass und Teilnehmer:innen (mit Funktion) auf dem Bewirtungsbeleg bzw. Zusatzblatt.

| Konstellation | Abzug | Hinweis |

|---|---|---|

| Restaurant mit Kund:innen (200 € brutto) | 70 % | 140 € abziehbar; ordentlicher Bewirtungsbeleg nötig |

| Team-Essen (400 €) | 100 % | betrieblich veranlasst |

Tipp: Bei gemischten Runden Anlass klar dokumentieren und externe Teilnehmende benennen.

- 35 € netto je Empfänger:in und Jahr: bis dahin abziehbar. Wird die Grenze überschritten, ist der gesamte Geschenkaufwand für diese Person nicht abziehbar.

- § 37b EStG: 30 % Pauschalsteuer optional → Geschenk bleibt beim Empfänger steuerfrei; die Pauschalsteuer ist Betriebsausgabe.

- Dokumentation: Geschenkeliste mit Namen, Datum, Anlass, Betrag (netto) und ggf. § 37b-Anwendung.

| Beispiel | Abzug | Praxis |

|---|---|---|

| Werbepräsent 30 € netto | abziehbar | in Geschenkeliste erfassen |

| Präsentkorb 50 € netto | nicht abziehbar | 35-€-Grenze überschritten |

| Mehrere kleine Geschenke, Summe 35 € netto/Jahr | abziehbar | Grenze je Empfänger:in beachten |

USt: Vorsteuerabzug bei Geschenken nur, wenn die 35-€-Netto-Grenze je Empfänger:in eingehalten wird.

- Begünstigt sind max. 2 Veranstaltungen/Jahr (z. B. Sommerfest, Weihnachtsfeier).

- Freibetrag: 110 € inkl. USt je teilnehmende Person. Nur der Mehrbetrag ist steuer-/sv-pflichtiger Arbeitslohn (Freibetrag, keine Freigrenze).

- Einzubeziehende Kosten: alle Aufwendungen mit objektivem Bezug zur Veranstaltung (Raum, Speisen, Getränke, Musik, Event-Agentur, inkl. USt), verteilt auf die Teilnehmenden (einschließlich Begleitpersonen).

- Pauschalierung: Übersteigt der Betrag 110 €, kann der Mehrteil i. d. R. mit 25 % pauschal nach § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG versteuert werden.

| Beispiel | Wert pro Person | Folge |

|---|---|---|

| Sommerfest, 95 € p. P. | 95 € | steuerfrei (innerhalb Freibetrag) |

| Weihnachtsfeier, 125 € p. P. | 125 € | 15 € steuer-/sv-pflichtig (oder 25 % pauschal) |

| 3. Veranstaltung im Jahr, 80 € p. P. | 80 € | voll steuer-/sv-pflichtig (nicht begünstigt) |

Sachgeschenke anlässlich der Feier bis ca. 60 € (inkl. USt) können in die 110 €-Berechnung einfließen; höherwertige Zuwendungen sind separat zu behandeln.

| Thema | Steuerlicher Abzug | Kernregel |

|---|---|---|

| Bewirtung (Geschäftspartner) | 70 % | Beleg mit Anlass & Teilnehmern |

| Bewirtung (Mitarbeiter:innen) | 100 % | betrieblich veranlasst |

| Geschenke (geschäftlich) | ≤ 35 € netto | je Empfänger:in & Jahr; § 37b optional |

| Betriebsveranstaltung | bis 110 € p. P. | 2 Events/Jahr begünstigt; Mehrbetrag steuerpflichtig |

Dokumentation ist entscheidend: Anlass, Teilnehmende, Beträge, ggf. Pauschalierung nach § 37b/§ 40 EStG vermerken.

Bis wann muss die USt-Voranmeldung abgegeben werden?

Abgabefrist für die Umsatzsteuervoranmeldung

- Regulär: bis zum 10. Tag des Folgemonats

- Mit Dauerfristverlängerung: ein Monat später

- Zahlung: muss zeitgleich mit der Abgabe erfolgen

Tipp: Dauerfristverlängerung frühzeitig beim Finanzamt beantragen, um mehr Zeit für die Meldung zu gewinnen.

USt-Voranmeldung – Abgabefristen & Zahlung

Kurzüberblick für Fristen mit/ohne Dauerfristverlängerung

Regulär

Bis zum 10. Tag des Folgemonats

Mit Dauerfristverlängerung

Ein Monat später (z. B. statt 10. März → 10. April)

Zahlung

Zeitgleich mit der Abgabe überweisen oder per SEPA-Lastschrift einziehen lassen

ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegen – so werden Fristen automatisch eingehalten und

Säumniszuschläge vermieden.

👉 Alle Termine findest du auch in unserem

Steuerkalender.

BMF-Schreiben 24.10.2025 – § 4 Nr. 21 UStG

WIKI: § 4 Nr. 21 UStG – Bildungsleistungen

Umsatzsteuerbefreiung für Unterricht, Aus-/Fortbildung und Umschulung – kompakt mit Beispielen, Matrix und Übergangsregeln.

TL;DR

- Befreit: Leistungen, die unmittelbar dem Schul-/Hochschul-/Aus-/Fortbildungs- oder Umschulungszweck dienen.

- Privatlehrer als eigener Tatbestand (natürliche Person, eigenverantwortlich).

- Digital: Live-Unterricht begünstigt; reine On-Demand-Videos i. d. R. nicht befreit.

- Freizeitangebote (Hobby/Sport/Yoga etc.) meist steuerpflichtig.

- Fahrschule: Berufsklassen (C/CE/D …) begünstigt; Klasse B nicht.

- Übergang: Neuregelung ab 01.01.2025; Nichtbeanstandung alter Praxis bis 31.12.2027.

Vergleich – alt vs. neu

| Aspekt | Bis 31.12.2024 | Ab 01.01.2025 |

|---|---|---|

| Grundlage | § 4 Nr. 21 a bb UStG (alt) | JStG 2024 + BMF-Schr. 24.10.2025 |

| Begünstigte Leistungen | Schulen, Hochschulen, VHS … | Alle Einrichtungen mit unmittelbarem Bildungszweck |

| Privatlehrer | teils mit Anerkennung | eigener Befreiungstatbestand (natürliche Person) |

| Digitale Formen | uneinheitlich | Live-Unterricht begünstigt; On-Demand i. d. R. nicht |

| Freizeit | teils unklar | klar steuerpflichtig (Hobby/Sport etc.) |

| Übergang | – | Nichtbeanstandung bis 31.12.2027 |

Checkliste für Anbieter

- Unterricht/Aus-/Fortbildung/Umschulung?

- Unmittelbarer Bildungszweck (kein Freizeitangebot)?

- Einrichtung oder Privatlehrer (natürliche Person)?

- Kursbeschreibung, Lernziel, Lehrplan

- Vertrag/Teilnahmebestätigung

- ggf. Bescheinigung Landesbehörde / Trägerzulassung

- Text: „umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG“

- Eigenes Erlöskonto „§ 4 Nr. 21“

- Mischprogramme sauber aufteilen

Praxisbeispiele – Einordnung

| Beispiel | Status | Hinweis |

|---|---|---|

| Private Musikschule (Lehrplan/Prüfungen) | befreit | Bildungszweck klar |

| Abendkurs Gitarre (Hobby) | steuerpflichtig | Freizeit |

| Online-Mathe-Nachhilfe (live) | befreit | Unterrichtscharakter |

| Yoga/Entspannung | steuerpflichtig | Freizeit |

| Fahrschule C/CE/D … | befreit | berufsbildend |

| Fahrschule B | steuerpflichtig | kein Schul-/Hochschulunterricht |

| E-Learning On-Demand | Einzelfall | nur mit Unterrichtsstruktur |

| Privatlehrer (1:1/Gruppe) | befreit | natürliche Person, eigenverantw. |

Befreiungs-Matrix

- Schul-/Hochschulunterricht → befreit

- Aus-/Fortbildung, Umschulung → befreit

- Live-Online-Unterricht → befreit

- On-Demand-Videos → steuerpflichtig (ohne Unterrichtsstruktur)

- Privatlehrer (natürliche Person) → befreit

- Lehrmaterial/Verpflegung → nur als Nebenleistung

Nachweis & Übergangsregel

- Nachweis über Bescheinigung/Trägerzulassung oder gleichwertige Belege (je Fall).

- Vor 2025 erteilte Bescheinigungen bleiben als Nachweis verwertbar (Details im BMF-Schreiben).

- Nichtbeanstandung abweichender Alt-Praxis bis 31.12.2027.

Empfehlung: Prozesse und Rechnungstexte jetzt auf die neue Linie umstellen; Übergangszeit für Doku nutzen.

FAQ

Ist ein reiner Videokurs steuerfrei?

In der Regel nein – es fehlt der Unterrichtscharakter (Interaktion/Betreuung).

Wer gilt als Privatlehrer?

Nur natürliche Personen, die Unterricht persönlich und eigenverantwortlich erteilen (keine schulähnliche Organisation).

Wie mit Mischprogrammen (z. B. Sprachreise)?

Leistungen aufteilen und dokumentieren (Bildung vs. Reisebestandteile); nur eng verbundene Nebenleistungen begünstigt.

Quelle & Hinweis

Basis: BMF-Schreiben vom 24.10.2025 zur Neufassung § 4 Nr. 21 UStG (JStG 2024). Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt keine Einzelfallprüfung.

DAC 7 / PLATTFORMEN-STEUERTRANSPARENZGESETZ (PStTG)

WIKI: DAC 7 / PLATTFORMEN-STEUERTRANSPARENZGESETZ (PStTG)

Neue EU-Meldepflichten für Plattformbetreiber und Händler – das musst du wissen.

Kurzfazit

- Seit 2023 gilt in der EU: Plattformen müssen Daten über Händler melden (DAC 7 / PStTG).

- Betroffen: alle Verkäufer, die über Plattformen Umsätze erzielen (z. B. Amazon, eBay, Etsy, Booking).

- Meldungen gehen an die Finanzbehörden → Abgleich mit Steuererklärungen.

💡 Tipp: Händler sollten ihre Stammdaten & USt-Infos korrekt pflegen – sonst droht Sperre auf der Plattform.

Hintergrund & Ziel der Regelung

- EU wollte mehr Steuertransparenz im digitalen Handel.

- Plattformbetreiber werden zu Datenlieferanten der Finanzämter.

- Ziel: Verhinderung von Steuerhinterziehung bei grenzüberschreitendem Onlinehandel.

Wer ist betroffen?

- Plattformbetreiber: müssen Daten sammeln & melden.

- Händler/Verkäufer auf Plattformen: Daten werden automatisch weitergegeben.

- Typische Plattformen: Amazon, eBay, Etsy, Airbnb, Booking, Vinted etc.

- Privatpersonen, die regelmäßig verkaufen → können als steuerpflichtig eingestuft werden.

Welche Daten werden gemeldet?

- Name, Anschrift, Steuer-ID / USt-IdNr.

- Geburtsdatum (bei Privatpersonen)

- Bankverbindung

- Umsätze, Gebühren, Provisionen pro Quartal

- ggf. Immobilienangaben (bei Plattformen wie Airbnb/Booking)

Fristen & Ablauf

- Plattformen müssen jährlich bis 31. Januar des Folgejahres melden.

- Erste Meldung: 31. Januar 2024 (für 2023).

- Daten gehen ans BZSt und werden EU-weit ausgetauscht.

👉 Händler erhalten meist eine Kopie der Meldung von der Plattform – Daten sollten mit der Steuererklärung übereinstimmen.

Typische Risiken für Händler

- Abweichende Angaben zwischen Plattformdaten und Steuererklärung.

- Falsche USt-IdNr. oder fehlende Steuernummer → Plattform sperrt Auszahlung.

- Unklare Privatverkäufe → können steuerpflichtig eingestuft werden.

- Doppelte Meldungen bei mehreren Plattformen.

Checkliste: Was Händler jetzt tun sollten

⚠️ Wer Meldungen ignoriert oder falsche Daten liefert, riskiert Kontosperren & Finanzamt-Rückfragen.

FAQ zu DAC 7 / PStTG

Muss ich selbst etwas melden?

Nein, die Meldung macht die Plattform – aber deine Daten müssen korrekt sein.

Bin ich als Privatverkäufer betroffen?

Wenn du regelmäßig verkaufst, kann die Plattform dich als gewerblich einstufen – Daten werden dann gemeldet.

Wird das mit meiner Steuererklärung abgeglichen?

Ja, die Finanzämter gleichen gemeldete Umsätze mit deinen Angaben ab – Abweichungen führen zu Rückfragen oder Prüfungen.

Darf ich private und geschäftliche Zahlungen über dasselbe Konto laufen lassen?

Bitte trenne privat und geschäftlich. Ein separates Geschäftskonto spart Zeit und vermeidet Zuordnungsfehler. Private Zahlungen vom Geschäftskonto als Privatentnahme kennzeichnen, umgekehrt als Privateinlage.

DATEV Unternehmen online: Belege richtig hochladen

Einleitung

DATEV Unternehmen online ist das zentrale Tool für die digitale Buchführung.

Es ermöglicht dir, Belege schnell und sicher zu erfassen und an deinen Steuerberater zu übermitteln.

Schritt-für-Schritt

- Login mit SmartCard oder SmartLogin

- Bereich „Belege hochladen“ öffnen

- Dateien als PDF/JPG hochladen oder die DATEV Upload App nutzen

Die 5 häufigsten Fehler im E-Commerce

WIKI: DIE 5 HÄUFIGSTEN UMSATZSTEUER-FEHLER IM ECOMMERCE

Typische Stolperfallen + praxisnahe Checkliste – interaktiv ohne JavaScript.

Kurzfazit: Wo passieren die meisten Fehler?

- OSS falsch (oder gar nicht) genutzt bei EU-B2C-Umsätzen.

- Marktplatzfälle (Amazon/eBay) steuerlich falsch eingeordnet.

- IG-Lieferungen ohne gültige USt-IdNr./Nachweise gebucht.

- Digitale Leistungen am falschen Ort besteuert.

- Rechnungsangaben unvollständig (z. B. Reverse-Charge-Hinweis).

Einzelprüfung bleibt Pflicht (Lieferschwelle, Warenlager, B2B/B2C, Leistungsart, Beleglage).

Fehler 1: OSS-Regelung falsch angewendet

- EU-weite 10.000 € B2C-Schwelle ignoriert oder falsch berechnet.

- Umsätze weiterhin je Land gemeldet, obwohl OSS möglich/sinnvoll.

- Warenlager in anderen EU-Ländern übersehen → ggf. lokale Registrierung nötig.

So löst du’s

- Schwelle rollierend überwachen (Kalenderjahr + laufendes Jahr).

- OSS anmelden, wenn überschritten und B2C-Fernverkäufe vorliegen.

- Warenlager/FBA prüfen → evtl. lokale USt-Registrierung zusätzlich.

Mini-Check

- Alle EU-B2C-Umsätze werden in der richtigen Ländersteuer erfasst.

- OSS-Meldung & Zahlungen fristgerecht abgegeben.

Fehler 2: Marktplatzverkäufe falsch besteuert

- Plattform schuldet Steuer (Deemed Supplier) – Händler führt dennoch ab.

- Fehlende Abstimmung von Marktplatz-Abrechnungen und USt-Voranmeldung.

- Falsche Behandlung von Import-One-Stop-Shop (IOSS)-Sendungen.

So löst du’s

- Für jeden Kanal: Zahlschuldner klären (Plattform vs. Händler).

- Abrechnungen (Fees/Tax) monatlich abgleichen.

- IOSS-Nummer korrekt verwenden & dokumentieren.

Merker

- Doppelerfassung vermeiden (Plattform + Händler).

- Country-Codes/Steuersätze der Plattform prüfen.

Fehler 3: Innergemeinschaftliche Lieferung ohne Voraussetzungen

- Keine (oder ungültige) USt-IdNr. des Abnehmers (B2B).

- Unzureichende Beförderungs-/Versandnachweise.

- Fehlende/zweifelhafte Unternehmereigenschaft des Käufers.

| Voraussetzung | Was muss vorliegen? |

|---|---|

| USt-IdNr. | Gültig (VIES) + Abfrage dokumentiert (Datum/Ergebnis). |

| Nachweis | Gelangenbestätigung/CMR/Tracking + Rechnung/Bestellung/Paketlabel. |

| Rechnung | Steuerfrei- und RC-Hinweis, beide USt-IdNrn., Lieferort EU. |

Ohne diese Belege wird die Lieferung regelmäßig steuerpflichtig.

Fehler 4: Digitale Leistungen am falschen Ort besteuert

- Bei B2C Ort beim Verbraucher → Nachweise zum Kundenstandort fehlen.

- OSS für digitale Leistungen nicht genutzt/zu spät.

- B2B falsch: Reverse Charge übersehen.

So löst du’s

- Mind. zwei nicht widersprüchliche Nachweise (IP, Billing, Bank).

- B2C-EU über OSS melden; Drittland: lokale Regeln prüfen.

- B2B: USt-IdNr. prüfen → RC-Hinweis auf die Rechnung.

Praxis

- Shop/PSP so konfigurieren, dass Ländersteuersatz sauber gezogen wird.

Fehler 5: Fehlende/falsche Rechnungsangaben

- Pflichtangaben (USt-IdNr., Anschriften, Leistungsdatum) unvollständig.

- Reverse-Charge-/Steuerfrei-Hinweise fehlen.

- Falscher Steuersatz/Steuerland auf B2C-Rechnungen.

Pflicht-Quickcheck

- Fortlaufende Rechnungsnummer.

- Leistung/Datum/Menge, Steuersatz und Steuerbetrag.

- Eigene USt-IdNr.; beim B2B-Empfänger dessen USt-IdNr. (falls RC/IGL).

- Hinweise: „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ oder „steuerfrei“.

Template-Tipp

- Ein EU-fähiges Rechnungs-Template mit Logik für RC/IGL/OSS nutzen.

Praxis-Checkliste: einmal im Quartal durchgehen

Tipp: In der Doku zu jedem Beleg „Wer/Was/Wann/Woher“ notieren.

Nachweise & Doku: was der Prüfer sehen will

| Bereich | Muss-Unterlagen | Aufbewahrung |

|---|---|---|

| IG-Lieferung | VIES-Check, Gelangenbestätigung/CMR, Tracking | 10 Jahre (digital ok) |

| Digitale B2C | 2 Standortnachweise (IP/Billing/Bank), OSS-Reports | 10 Jahre |

| Marktplatz | Monthly Tax Reports, Fee-Reports, Payouts | 10 Jahre |

| Rechnungen | Template-Stand, Änderungsprotokoll, Testcases | 10 Jahre |

FAQ: kurze Antworten

Gilt die 10.000 €-Schwelle pro Land?

Nein, sie gilt EU-weit aggregiert für B2C-Fernverkäufe von Waren + bestimmte digitale Leistungen.

Brauche ich trotz OSS lokale USt-Nummern?

Ja, z. B. bei Warenlager/FBA im Ausland oder bei lokalen B2B-Umsätzen.

Wie weise ich B2B bei digitalen Leistungen nach?

Durch USt-IdNr.-Prüfung (VIES) + RC-Rechnung ohne USt; Belege archivieren.

Dienstwagen & private Nutzung

Dienstwagen & private Nutzung

Viele Arbeitnehmer erhalten einen Dienstwagen, den sie auch privat nutzen dürfen.

Der private Vorteil ist steuerpflichtig und kann auf zwei Arten ermittelt werden:

nach der 1%-Regelung oder per Fahrtenbuch.

1. 1%-Regelung

- Monatlich 1 % des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs.

- Zuschlag für Fahrten Wohnung ↔ Arbeitsstätte: 0,03 % je km Entfernung pro Monat.

- Bei E-Autos und Plug-in-Hybriden gelten ermäßigte Sätze (0,25 % / 0,5 %).

- Einfach und ohne Dokumentationsaufwand, aber oft steuerlich teurer.

2. Fahrtenbuch

- Erfassung aller Fahrten mit Datum, Zweck, Ziel, Kilometerständen.

- Privatanteil = tatsächliche Kosten × Anteil privater Fahrten.

- Steuerlich oft günstiger bei geringer privater Nutzung.

- Hoher Dokumentationsaufwand, muss zeitnah & lückenlos geführt werden.

3. Vergleich & Beispiele

- Teurer Wagen mit wenig privater Nutzung → Fahrtenbuch vorteilhaft.

- Günstiger Wagen mit viel privater Nutzung → oft 1%-Regelung einfacher.

- Beispiel: Bruttolistenpreis 50.000 € → 1%-Regelung = 500 €/Monat + Zuschläge.

- Fahrtenbuch: Gesamtkosten 8.000 € / Jahr, Privatanteil 20 % = 1.600 € steuerpflichtig.

4. Tipps & Hinweise

- Vorab Vergleich rechnen: Dienstwagen-Rechner (1%-Regel vs. Fahrtenbuch).

- Elektronische Fahrtenbücher können helfen, den Aufwand zu reduzieren.

- Aufbewahrungspflicht: Fahrtenbuch muss bei Betriebsprüfung vorgelegt werden können.

Dienstwagen – schnelle Orientierung

- 1%-Regel: Einfach, pauschal, aber oft teurer

- Fahrtenbuch: Genau, aufwändig, oft günstiger

- E-Autos: Vergünstigte Sätze (0,25 % / 0,5 %)

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Steuerberatung.

Eine Vergleichsberechnung lohnt sich fast immer.

DIGITALE PLATTFORM-STEUERRISIKEN

WIKI: DIGITALE PLATTFORM-STEUERRISIKEN

Amazon, eBay, Etsy & Co. – Chancen für Händler, aber auch Steuerfallen mit Risiko.

Kurzfazit

- Plattformen erleichtern den Markteintritt, bringen aber steuerliche Risiken.

- Typische Fallen: doppelte Besteuerung, falsche Steuersätze, fehlerhafte Reports.

- Wer regelmäßig abgleicht & dokumentiert, reduziert Prüfungsrisiken.

💡 Plattformdaten nie blind übernehmen – immer mit eigener Buchhaltung abgleichen.

Typische Risiken im Überblick

- Doppelte Besteuerung: Marktplatz zieht USt ab, Händler weist trotzdem aus.

- Falsche USt-Sätze: Plattform wendet Standard- statt reduzierten Satz an (oder andersrum).

- Provisionen & Gebühren: werden oft ohne Vorsteuerabzug gebucht.

- Datenabweichungen: Plattform-Reports stimmen nicht mit eigener Buchhaltung überein.

- Auslands-Umsätze: OSS/IOSS nicht korrekt hinterlegt → falsche Steuerabführung.

Praxis-Beispiele

Amazon FBA

Lagerung in anderen EU-Ländern löst lokale USt-Pflicht aus – viele Händler übersehen das.

eBay Verkäufe

Marktplatz führt USt für B2C ab, Händler weist zusätzlich USt auf Rechnung aus → doppelte Besteuerung.

Etsy / Kleingewerbe

Kleinunternehmerregelung wird nicht erkannt → Plattform meldet Umsätze ans FA, Händler erklärt steuerfrei.

Praxis-Tipps für Händler

- 📄 Plattformberichte regelmäßig exportieren & archivieren.

- 🔍 Daten mit eigener Buchhaltung abgleichen (monatlich/vierteljährlich).

- 🌍 USt-Registrierungen prüfen, wenn Lager im Ausland genutzt wird.

- 💶 Provisionen korrekt buchen (inkl. Vorsteuer aus EU-Rechnungen).

- 👨💼 Steuerberater frühzeitig einbeziehen bei OSS/IOSS-Fragen.

Checkliste: Regelmäßig prüfen

👉 Wer diese Punkte quartalsweise prüft, spart Ärger bei Betriebsprüfungen.

FAQ: Häufige Fragen

Muss ich Plattformberichte 1:1 übernehmen?

Nein – sie sind eine Basis, aber nicht immer fehlerfrei. Immer mit eigener Buchhaltung abgleichen.

Wer haftet bei falschen Plattformangaben?

Am Ende der Händler selbst – auch wenn die Plattform Fehler macht.

Wie lange sollte ich Plattformdaten aufbewahren?

Mindestens 10 Jahre – wie Buchhaltungsunterlagen allgemein.

Doppelte Haushaltsführung

🏠 Doppelte Haushaltsführung

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

🧾 Grundlagen

Arbeitnehmer:innen können die Kosten für eine weitere Wohnung am Beschäftigungsort als Werbungskosten absetzen, wenn der eigene Lebensmittelpunkt am Hauptwohnsitz verbleibt. Die doppelte Haushaltsführung (DHF) muss beruflich veranlasst sein (z. B. weite Entfernung, Versetzung, neue Tätigkeit).

Lebensmittelpunkt am Hauptwohnsitz

Zweitwohnung am Beschäftigungsort

Kernfragen: Eigener Hausstand? • Lebensmittelpunkt? • Berufliche Veranlassung?

✅ Voraussetzungen (mit Eigen-Check als Tabelle)

- Eigener Hausstand am Hauptwohnsitz (finanzielle Beteiligung an Miete/NK + tatsächliche Lebensmitte).

- Zweitwohnung am Beschäftigungsort (Miete, WG, Eigentum).

- Berufliche Veranlassung (z. B. lange Entfernung, Jobwechsel, Projekt).

Wenn dein CMS keine Skripte zulässt, ist der Eigen-Check hier statisch. Für die interaktive Variante bitte als separate HTML-Datei einbinden.

| Frage | Antwort | Bewertung |

|---|---|---|

| Finanziere ich meinen Hauptwohnsitz mit? | Ja/Nein | Wichtig |

| Verbringe ich regelmäßig Zeit dort? | Ja/Nein | Lebensmittelpunkt |

| Ist die Entfernung groß genug? | Ja/Nein | Beruflicher Anlass |

| Habe ich eine Zweitwohnung am Arbeitsort? | Ja/Nein | Zweitwohnung |

💶 Abziehbare Kosten & Höchstbeträge

| Kostenart | Abzug | Grenze / Zeitraum | Praxis |

|---|---|---|---|

| Unterkunft (Miete, NK) | abziehbar | max. 1.000 €/Monat | inkl. Warmmiete & Stellplatz |

| Erstausstattung | abziehbar | keine Grenze | Einrichtung zu Beginn; später Ersatz → Einzelfall |

| Heimfahrten | abziehbar | 1×/Woche Entfernungspauschale | ÖPNV/PKW egal |

| Verpflegung | abziehbar | nur 3 Monate (28 €/14 €) | ab Bezug der Zweitwohnung |

| Umzugskosten | abziehbar | bei berufl. Anlass | nach Umzugskostenrecht |

Unterkunftskosten sind monatlich gedeckelt, Verpflegung nur im ersten Quartal relevant.

🧪 Praxisbeispiele

| Fall | Bewertung | Hinweis |

|---|---|---|

| Ingenieur (300 km), Wohnung am Arbeitsort | DHF möglich | Lebensmittelpunkt bei Familie |

| Lehrerin im Ref., Hauptwohnsitz bei Partner | DHF möglich | Belege: Mietvertrag, Heimfahrten |

| Student mit Nebenjob | keine DHF | kein eigener Hausstand |

🧭 Tipps & Nachweise

- Lebensmittelpunkt belegen (Familienstand, Vereine, Kostenbeteiligung Hauptort).

- Belege für Miete, NK, Heimfahrten, Ausstattung sammeln.

- Verpflegungspauschale nur 3 Monate – Kalender führen.

- Unterkunftskosten monatlich prüfen (max. 1.000 €).

🏁 Fazit

| Aussage | Ergebnis |

|---|---|

| Hauptwohnsitz = Lebensmittelpunkt; Zweitwohnung am Arbeitsort | DHF möglich |

| Unterkunftskosten | max. 1.000 €/Monat |

| Verpflegung | 3 Monate (28 €/14 €) |

| Heimfahrten | 1×/Woche Entfernungspauschale |

Praxis: Nachweise sammeln, Bedingungen erfüllen, monatlich prüfen → sichere Anerkennung beim Finanzamt.

Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb

🏠 Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb – Steuer & USt

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

Vermietungseinkünfte werden i. d. R. als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) erfasst. Bei kurzfristiger Vermietung (Airbnb & Co.) droht jedoch der Wechsel in Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), insbesondere bei hotelähnlichen Zusatzleistungen.

§ 15 EStG – Gewerbe

§ 9 EStG – Werbungskosten

UStG: § 4 Nr. 12, § 19

Kernfragen: Wie lange wird vermietet? Welche Leistungen werden erbracht? Wie wird aufgeteilt (Fläche/zeitlich)?

| Konstellation | Ertragsteuer | Umsatzsteuer | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Langfristige Vermietung (Wohnzwecke) | § 21 EStG | steuerfrei (§ 4 Nr. 12a UStG) | Regelfall – keine USt, Kleinunternehmer irrelevant |

| Kurzfristige Vermietung (tage-/wochenweise) ohne Service | § 21 EStG | regelmäßig 7 % USt | Hotelähnliche Beherbergung → USt-pflichtig; ggf. § 19 KUR prüfen |

| Airbnb mit Hotelservice (Frühstück, tägliche Reinigung, Rezeption) | § 15 EStG (Gewerbe) | 7 %/19 % USt | Zusatzleistungen kippen in Gewerbe (Gewerbesteuer-Risiko) |

| Eigennutzung + gelegentliche Vermietung (Ferienwohnung) | Einzelfall | ggf. USt-pflichtig | Aufteilung nach Zeit/Fläche; Liebhaberei prüfen |

Gewerbliche Prägung v. a. bei organisatorischem Aufwand und Serviceangebot ähnlich Hotel/Pension.

Bei Teilvermietung sind gemeinsame Aufwendungen (Zinsen, NK, AfA) anteilig aufzuteilen:

| Schritt | Vorgehen | Beispiel |

|---|---|---|

| 1. Flächenquote | vermietete m² / Gesamt-m² | 30 m² / 120 m² = 25 % |

| 2. Zeitquote | Vermietungstage / 365 | 120 / 365 ≈ 32,9 % |

| 3. Gesamtquote | Fläche × Zeit | 25 % × 32,9 % = 8,23 % |

➡️ Die so ermittelte Quote gilt für gemischt genutzte Aufwendungen. Direkte Kosten der vermieteten Einheit sind voll abzugsfähig.

Arbeitszimmer: gesonderte Regeln; bei ausschließlicher Eigennutzung keine V+V-Kosten ansetzbar.

| Fall | USt-Behandlung | Praxis |

|---|---|---|

| Dauervermietung zu Wohnzwecken | steuerfrei | Vorsteuerabzug ausgeschlossen |

| Kurzfristige Vermietung (Beherbergung) | 7 % USt | Option Kleinunternehmer (§ 19 UStG) möglich |

| Zusatzleistungen (Frühstück, Wellness, Events) | teilweise 19 % USt | Leistungsbündel auftrennen/prüfen |

Bei gemischten Tätigkeiten Vorsteuer anteilig; saubere Rechnungen/Aufteilung erforderlich.

| Fall | Ertragsteuer | Werbungskosten | USt | Bewertung |

|---|---|---|---|---|

| Eigentumswohnung, 20 m² Zimmer an Student:in (dauerhaft) | § 21 EStG | Flächenquote 20/80 = 25 % auf Gemeinkosten | steuerfrei | unproblematisch |

| Ferienwohnung Eigennutzung 8 Wochen, Vermietung 16 Wochen | § 21 EStG | Zeitquote 16/52 ≈ 30,8 % der Gemeinkosten | 7 % (oder KUR) | Einzelfall/Liebhaberei beachten |

| Airbnb mit Frühstück & täglicher Reinigung | § 15 EStG | Betriebsausgaben, ggf. GWSt | 7 % / 19 % | gewerblich |

| Zwischenvermietung 3 Monate möbliert (berufsbedingt) | § 21 EStG | anteilig | 7 % (KUR prüfen) | sauber dokumentieren |

Bei dauerhafter Verlustsituation Liebhaberei prüfen (Totalüberschussprognose).

| Konstellation | § 23 EStG | Hinweis |

|---|---|---|

| Verkauf innerhalb 10 Jahre | steuerpflichtig | Private Veräußerungsgeschäfte |

| Eigennutzung im Verkaufs- und Vorjahr + dazwischen | steuerfrei | Eigennutzungsprivileg |

| Teilvermietung | Aufteilung | anteilige Steuerpflicht möglich |

Bei gemischter Nutzung: Aufteilung der stillen Reserven nach Flächen-/Zeitanteilen erwägen.

- 🔹 Nutzungskonzept dokumentieren (Dauer-/Kurzfristvermietung, Eigennutzungstage).

- 🔹 Aufteilungsmaßstab festlegen (Fläche/Zeit) und konsistent anwenden.

- 🔹 Airbnb & Co.: Leistungsumfang prüfen (Reinigung, Frühstück, Service-Level).

- 🔹 USt: Wohnraum steuerfrei vs. Beherbergung 7 %; Kleinunternehmerregel prüfen.

- 🔹 Prognoserechnung/Totalüberschuss bei Zweifelsfällen (Liebhaberei).

- 🔹 Kommunale Satzungen (Zweckentfremdungs-/Übernachtungssteuer) im Blick behalten.

| Prüfpunkt | Bewertung | Hinweis |

|---|---|---|

| Nur Wohnzweckvermietung | § 21 / USt-frei | Standard |

| Kurzfrist & Zusatzleistungen | Gewerbe-Risiko | Service kippt in § 15 |

| Saubere Aufteilung | GoBD & prüfungssicher | Fläche×Zeit |

| Aussage | Ergebnis |

|---|---|

| Dauervermietung | § 21 EStG / USt-frei |

| Airbnb ohne Service | § 21 EStG / 7 % USt |

| Airbnb mit Service | § 15 EStG / USt-pflichtig |

| Teilvermietung | Aufteilung nach Fläche × Zeit |

| Verkauf | § 23 beachten (10 Jahre / Eigennutzungsprivileg) |

Klare Dokumentation + konsequente Aufteilung sind der Schlüssel zur Prüfsicherheit.

Elterngeld & Steuerprogression

Elterngeld & Steuerprogression

Das Elterngeld unterstützt Eltern nach der Geburt eines Kindes, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder reduzieren.

Es ist zwar steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt – dadurch kann sich die Steuerlast erhöhen.

1. Höhe des Elterngeldes

- Basiselterngeld: 65 % bis 67 % des wegfallenden Nettoeinkommens.

- Mindestens 300 €, höchstens 1.800 € pro Monat.

- ElterngeldPlus: halbierte Monatsbeträge, dafür längere Bezugsdauer.

- Partnerschaftsbonus: zusätzliche Monate bei paralleler Teilzeitarbeit beider Eltern.

2. Progressionsvorbehalt

- Elterngeld selbst ist steuerfrei.

- Es erhöht jedoch den Steuersatz auf das übrige Einkommen (Progressionsvorbehalt).

- Folge: Einkommensteuer kann durch Elterngeld-Bezug spürbar steigen.

- Beispiel: Ohne Elterngeld 30 % Durchschnittssteuersatz → mit Elterngeld 33 % auf das gesamte zu versteuernde Einkommen.

3. Steuerklassenwahl vor der Geburt

- Relevant ist das Nettogehalt in den 12 Monaten vor der Geburt.

- Ein Wechsel in eine günstigere Steuerklasse (z. B. III statt V) kann das Elterngeld erhöhen.

- Wechsel muss spätestens 7 Monate vor Beginn des Elterngeld-Bezugs erfolgen.

- Tipp: Steuerklassen frühzeitig prüfen, am besten direkt nach Schwangerschaftsbeginn.

4. Beispielrechnung

Mutter verdient 2.500 € netto, Vater 3.500 € netto.

- Mutter bezieht 12 Monate Elterngeld → ca. 1.625 € pro Monat.

- Vater bezieht 2 Monate Elterngeld → ca. 2.275 € pro Monat.

- Beide beantragen zusätzlich ElterngeldPlus → längere Bezugsdauer möglich.

- Das Finanzamt setzt die Elterngeldbeträge in den Progressionsvorbehalt → Steuerlast erhöht sich im Steuerbescheid.

5. Tipps & Hinweise

- Steuerklassenwahl rechtzeitig prüfen → kann mehrere tausend € Unterschied machen.

- Mit Progressionsvorbehalt rechnen → Rücklagen für die Steuer einplanen.

- Kombination Basiselterngeld + ElterngeldPlus geschickt planen (z. B. bei Teilzeit).

- Elterngeldrechner der Bundesregierung nutzen:

familienportal.de

Elterngeld & Steuer – schnelle Orientierung

- Basiselterngeld: 300 € – 1.800 € / Monat (65–67 % vom Netto)

- Steuerfrei, aber: Progressionsvorbehalt erhöht den Steuersatz

- Steuerklasse optimieren: spätestens 7 Monate vor Bezug

Hinweis: Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Beratung.

Steuerklassenwahl und Progressionsvorbehalt sollten vorab berechnet werden.

Erbschaftsteuer in Deutschland

Erbschaftsteuer – wer zahlt wie viel?

Die Höhe der Erbschaftsteuer hängt stark vom Verwandtschaftsverhältnis ab:

Je näher verwandt, desto höher der Freibetrag und desto niedriger der Steuersatz.

Unsere Tabelle und Beispiele zeigen den Wow-Effekt – und der Rechner macht’s konkret.

1) Steuerklassen & Freibeträge (Auszug)

| Beziehung | Klasse | Freibetrag |

|---|---|---|

| Ehegatte / eingetr. Partner | I | 500.000 € |

| Kinder / Stief-/Adoptivkinder | I | 400.000 € |

| Enkel | I | 200.000 € |

| Urenkel / weitere Abkömmlinge | I | 100.000 € |

| Eltern/Großeltern (Erbfall) | I | 100.000 € |

| Geschwister, Nichten/Neffen, Schwieger- etc. | II | 20.000 € |

| Andere (z. B. Freunde) | III | 20.000 € |

Hinweis: Freibeträge erneuern sich i. d. R. alle 10 Jahre (Schenkungen werden zusammengerechnet).

2) Steuersätze (Tarif § 19 ErbStG – stark vereinfacht)

- Klasse I: 7 % → 11 % → 15 % → 19 % → 23 % → 27 % → 30 % (mit steigenden Betragsstufen)

- Klasse II: 15 % → 20 % → 25 % → 30 % → 35 % → 40 % → 43 %

- Klasse III: 30 % → … → 50 % (oberste Stufen)

Der Steuerbetrag steigt progressiv mit dem steuerpflichtigen Erwerb (nach Abzug von Freibeträgen und Begünstigungen).

3) Zwei schnelle Beispiele (Wow-Effekt)

- Kind erbt 500.000 € → Freibetrag 400.000 € → steuerpflichtig 100.000 € → Klasse I (z. B. ~11 % in dieser Stufe) → ~11.000 € Steuer.

- Freund erbt 500.000 € → Freibetrag 20.000 € → steuerpflichtig 480.000 € → Klasse III (hoher Satz) → deutlich höhere Steuer.

4) Sonderfälle (sehr vereinfacht)

- Familienheim: Unter Bedingungen steuerfrei (z. B. Ehepartner/Kind nutzt es selbst). Im Rechner als freigestellter Betrag.

- Betriebsvermögen: Begünstigungen möglich (z. B. 85 %-Regel bei Fortführung). Im Rechner als vereinfachte 85 %-Freistellung.

- Vorerwerbe (10 Jahre): frühere Schenkungen werden angerechnet und mindern den verbleibenden Freibetrag.

- Mit Schenkungen im 10-Jahres-Takt lassen sich Freibeträge mehrfach nutzen.

- Bei Immobilien und Unternehmen unbedingt Voraussetzungen prüfen (Nutzung, Behaltens-/Lohnsummenregel etc.).

Jetzt selbst rechnen

Unser Tool setzt Freibetrag & Steuerklasse automatisch und zeigt die Steuerlast – inkl. Familienheim & Betriebsvermögen (vereinfacht).

Erhaltungsaufwand – Vermietung

🏗️ Modernisierungskosten vs. Erhaltungsaufwand (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG)

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten alle Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes anfallen und insgesamt 15 % der Anschaffungskosten (ohne Grund & Boden) übersteigen.

BMF 18.07.2003

3-Jahres-Frist

Maßnahmen außerhalb dieses Zeitraums oder unterhalb der 15 %-Grenze gelten grundsätzlich als Erhaltungsaufwand → Sofortabzug.

| Schritt | Inhalt | Beispiel |

|---|---|---|

| 1. | Anschaffungskosten Gebäude (ohne Grund & Boden) | 300.000 € |

| 2. | 15 %-Grenze berechnen | 45.000 € |

| 3. | Relevante Kosten (innerhalb 3 Jahre, netto) | 40.000 € |

| 4. | Ergebnis | Erhaltungsaufwand (Sofort) |

Überschreiten die relevanten Maßnahmen 15 % der Gebäude-AK, gelten alle in diesem Zeitraum durchgeführten Arbeiten als Herstellungskosten (Einheitstheorie → AfA).

- Erweiterungen, Anbauten, Aufstockungen (immer Herstellungskosten)

- Außergewöhnliche Schadensbeseitigung (z. B. Brand, Sturm, Hochwasser)

- Betriebsvorrichtungen

- Jährlich wiederkehrende Instandhaltungen (z. B. Wartung, Kleinreparaturen)

Diese Kosten bleiben außerhalb der 15 %-Grenze, selbst wenn sie in die 3-Jahres-Frist fallen.

| Gericht / Datum | Aktenzeichen | Kernaussage |

|---|---|---|

| BFH 09.05.2017 | IX R 6/16 | Einheitstheorie: Überschreitung → alle Maßnahmen HK |

| BFH 14.06.2016 | IX R 25/14 | Unerhebliche Bagatellen bleiben außen vor |

| BMF 18.07.2003 | IV C 3 – S 2211 – 21/03 | Verwaltungsauffassung zur 15 %-Grenze |

Die Einheitstheorie erfasst sämtliche Modernisierungen im 3-Jahreszeitraum, sobald die Summe > 15 % liegt.

- 🔹 Anschaffungskosten ohne Grund & Boden dokumentieren

- 🔹 Zeitraum (3 Jahre ab Übergang) prüfen

- 🔹 Alle Rechnungen mit Datum und Art der Maßnahme auflisten

- 🔹 Ausnahmen kennzeichnen (z. B. Erweiterung, Schaden)

- 🔹 Ergebnis über den 15 %-Rechner validieren

| Ergebnis | Bewertung |

|---|---|

| Summe ≤ 15 % der Gebäude-AK | Erhaltungsaufwand (Sofortabzug) |

| Summe > 15 % innerhalb 3 Jahre | Herstellungskosten → AfA |

Praxis: 3-Jahres-Summenliste führen + Rechner nutzen = prüfsichere Dokumentation.

Fahrtenbuch

Fahrtenbuch führen – Leitfaden & Checkliste

Mit einem ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch kannst du statt der pauschalen 1%-Regel die Fahrtenbuchmethode anwenden und den privaten Nutzungsanteil exakt nachweisen.

Pflichtangaben pro Fahrt

- Datum, Start-/End-Kilometerstand

- Start & Ziel, Umwege begründen

- Reisezweck (z. B. Kundentermin, Lieferung)

- Aufgesuchte Person/Firma

- Private Fahrten als „privat“

- Wohnung – erste Tätigkeitsstätte separat

GoBD-Anforderungen

- Zeitnah & lückenlos (täglich)

- Unveränderbar (keine Excel-Listen)

- Korrekturen nur nachvollziehbar

- Aufbewahrung: 10 Jahre

Typische Fehler

- Lücken/Tage ohne Eintrag → Schätzung droht

- Nur Wochen-/Monatssummen

- Unklarer Zweck („Termin“) statt konkret

- Nachträge ohne Protokollierung

Digitales Fahrtenbuch

Digitale Lösungen sind GoBD-konform, da sie zeitnah & unveränderbar dokumentieren.

- Automatische Aufzeichnung & Kategorisierung

- Export (PDF/CSV) für Steuererklärung & BP

- Mobile App, mehrere Fahrer/Fahrzeuge

👉 Empfehlung: Vimcar

Checkliste – Fahrtenbuch

- Alle Pflichtangaben je Fahrt

- Private Fahrten markiert

- Pendelfahrten separat erfasst

- Einträge zeitnah geführt

- Unveränderbar dokumentiert

- Plausibilisierung mit Belegen

- Export/Archiv je Monat/Jahr

Merksatz: zeitnah, lückenlos, unveränderbar.

1%-Regel vs. Fahrtenbuch – schnelle Orientierung

- 1%-Regel: Einfach, pauschal – lohnt bei teuren Autos & viel privater Nutzung.

- Fahrtenbuch: Genau, aufwändig – vorteilhaft bei geringer privater Nutzung.

- E-Autos: Sonderregeln (0,25 % / 0,5 %) können die 1%-Regel günstiger machen.

- Finanzamt: Anerkennung des Fahrtenbuchs nur bei lückenloser & zeitnaher Führung.

Hinweis: Ob 1%-Regel oder Fahrtenbuch günstiger ist, hängt stark von Fahrzeugwert, Kosten und privater Nutzung ab.

Fahrzeugkosten

Fahrzeugkosten – schnelle Orientierung

- Kfz-Steuer: abhängig von Hubraum, CO₂-Ausstoß, Antrieb

- Versicherung: Haftpflicht (Pflicht), Teil-/Vollkasko nach Bedarf

- Kraftstoff/Strom: laufende Betriebskosten (verbrauchsabhängig)

- Wartung & Reparaturen: Inspektionen, Reifen, Verschleißteile

- Leasing / Finanzierung / Abschreibung: monatliche Belastung

Tipp: Für steuerliche Zwecke kann zwischen Fahrtenbuch und 1%-Regel gewählt werden – siehe unseren Vergleichsrechner.

Familienheim: Schenkung vs. Erbschaft

Familienheim: Schenkung vs. Erbschaft

Das Familienheim (selbstgenutzte Wohnimmobilie) genießt eine besondere

steuerliche Behandlung. Allerdings macht das Gesetz einen großen Unterschied zwischen

Schenkungen zu Lebzeiten und dem Erwerb von Todes wegen.

1) Schenkung (zu Lebzeiten)

- Nur bei Ehegatten/Lebenspartnern: Schenkung des Familienheims ist steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG).

- Keine Wertgrenze und keine Wohnflächenbeschränkung.

- Auch die Übernahme von Darlehensschulden oder Baukosten ist steuerfrei möglich.

- Kinder: Keine Steuerbefreiung bei Schenkung – es gelten nur die normalen Freibeträge (400.000 €).

2) Erbschaft durch Ehegatten

- Erwerb im Erbfall ist steuerfrei, wenn der Erblasser bis zum Tod im Familienheim gewohnt hat.

- Der überlebende Ehegatte muss unverzüglich einziehen und dort mindestens 10 Jahre wohnen.

- Keine Wohnflächenbegrenzung.

- Wird die Selbstnutzung innerhalb von 10 Jahren aufgegeben, entfällt die Befreiung rückwirkend – außer bei zwingenden Gründen (z. B. Pflegebedürftigkeit).

3) Erbschaft durch Kinder

- Steuerfrei bis zu 200 qm Wohnfläche (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG).

- Das Kind muss die Immobilie unverzüglich selbst beziehen und mindestens 10 Jahre dort wohnen.

- Bei größerer Wohnfläche ist der übersteigende Teil steuerpflichtig.

- Gibt das Kind die Selbstnutzung innerhalb von 10 Jahren auf, entfällt die Steuerbefreiung (Ausnahme: zwingende Gründe).

4) Praxis-Hinweis

- Schenkung an Ehegatten: in der Regel steuerfrei – oft besser zu Lebzeiten übertragen.

- Schenkung an Kinder: nicht steuerfrei → besser erst im Erbfall übertragen.

- Erbschaft Kinder: Befreiung nur bis 200 qm, daher sorgfältig planen.

Firmenfahrzeuge

🚲 Jobrad, 🚗 Dienstwagen & 0,25 %-Regel (DE)

Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025

Private Nutzung von Firmenfahrzeugen wird pauschal mit der 1 %-Regel (Verbrenner) versteuert. Für Elektro-Dienstwagen und Plug-in-Hybride gelten vergünstigte Ansätze: 0,25 % bzw. 0,5 % des Bruttolistenpreises (BLP). Für Fahrten Wohnung ↔ erste Tätigkeitsstätte kommt zusätzlich 0,03 % je Entfernungskilometer bzw. alternativ 0,002 % pro tatsächlicher Fahrt hinzu.

1 % / 0,5 % / 0,25 %

+0,03 % oder 0,002 %

Fahrtenbuch als Alternative

USt-Bewertung ist separat zu betrachten (lohnsteuerliche Vergünstigungen gelten dort nicht automatisch).

| Fahrzeug | Privatnutzung | Voraussetzungen (Kurz) |

|---|---|---|

| Verbrenner | 1 % v. BLP/Monat | Standardregel |

| PHEV | 0,5 % v. BLP/Monat | ≤ 50 g CO₂/km oder elektrische Reichweite ≥ 80 km (für Anschaffungen ab 01.01.2025), sonst 1 %. |

| BEV (reines E-Auto) | 0,25 % v. BLP/Monat | Bis zur jeweils gültigen BLP-Grenze (s. nächste Karte); darüber 0,5 %. |

Die 0,25 %/0,5 %-Vergünstigung gilt auch für den Arbeitsweg-Zuschlag (0,03 %/0,002 %) mit geviertelter/halbierter Bemessungsgrundlage.

Die BLP-Obergrenze für die 0,25 %-Regel wurde angehoben:

| Zeitraum der Anschaffung/Erstzulassung | BLP-Grenze für 0,25 % | Hinweis |

|---|---|---|

| bis 31.12.2023 | ≤ 60.000 € | klassische Regel |

| 01.01.2024 – 30.06.2025 | ≤ 70.000 € | erhöhte Grenze |

| ab 01.07.2025 | ≤ 100.000 € | oberhalb davon gilt 0,5 % |

BLP inkl. USt und werkseitiger Sonderausstattung.

| Methode | Berechnung | Wann sinnvoll? |

|---|---|---|

| 0,03 % | 0,03 % × BLP × Entfernung(km)/Monat | Regelfall, ~15 Fahrten/Monat unterstellt. |

| 0,002 % | 0,002 % × BLP × Entfernung(km) × tatsächliche Arbeitstage | Vorteilhaft bei viel Homeoffice/seltenen Fahrten; jahresbezogene 180-Fahrten-Deckel beachten. |

Entfernung = einfache Strecke, auf volle km abgerundet. Die 0,03 % gilt auch in „Null-Fahrt-Monaten“, wenn der Wagen für den Arbeitsweg überlassen ist – Alternative: 0,002 % mit Nachweis.

| Modell | Steuer | Merkpunkte |

|---|---|---|

| Zusätzlich zum Lohn überlassenes Fahrrad/Pedelec (≤ 25 km/h) | steuerfrei | § 3 Nr. 37 EStG; gilt für Fahrräder & Pedelecs (keine Kfz-Einstufung). |

| Gehaltsumwandlung (Leasing/Jobrad) | 0,25 % v. geviertelter UVP (abgerundet auf 100 €) | Monatlicher geldwerter Vorteil; auch für E-Bikes/Pedelecs. S-Pedelecs (Kfz) folgen Kfz-Regeln. |

Zusätzlich zur Steuerfreiheit/Ermäßigung sind oft Ladestrom & Zubehör begünstigt – USt ggf. abweichend.

| Fall | Ansatz | Rechnung (skizziert) |

|---|---|---|

| BEV, BLP 88.000 €, Privatnutzung | 0,25 % | 0,25 % × 88.000 € = 220 €/Monat (zzgl. Arbeitsweg-Zuschlag; dieser ebenfalls geviertelt). |

| PHEV ab 2025, Reichweite 90 km | 0,5 % | Voraussetzungen erfüllt → 0,5 % statt 1 %. |

| Arbeitsweg: 18 km, BLP 60.000 €, 8 Bürotage/Monat | 0,002 %-Methode | 0,002 % × 60.000 × 18 × 8 = 172,8 € (gegen 0,03 % × 18 = 324 €). |

| Dienstrad per Umwandlung, UVP 3.450 € | 0,25 % vom Viertel | ¼ von 3.450 € = 862,50 € → auf 800 € abrunden → 1 % = 8,00 €/Monat. |